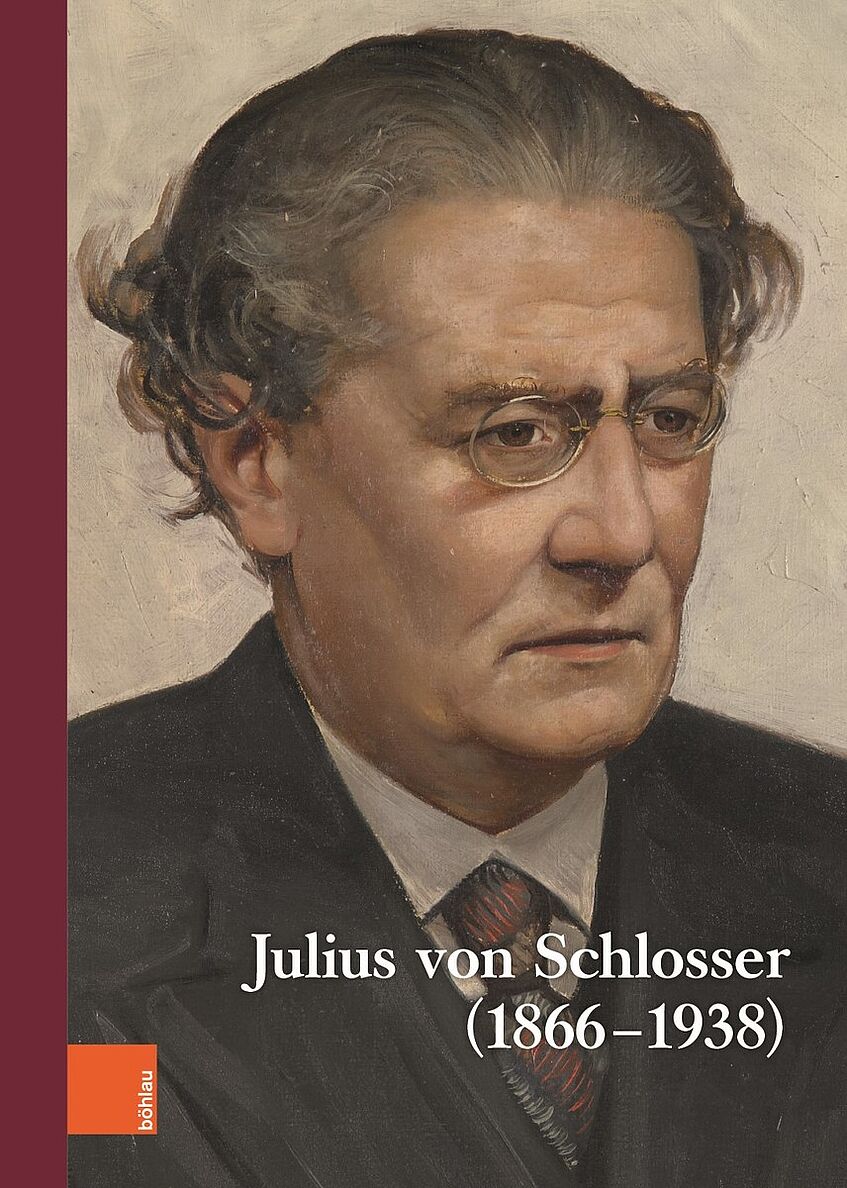

Tagungsband für Julius von Schlosser zum 155. Geburtstag

Anlässlich des 150. Geburtstages von Julius von Schlosser fanden 2016 eine vom Institut und dem Kunsthistorischen Museum veranstaltete internationale Tagung sowie eine kleine Archivausstellung statt.

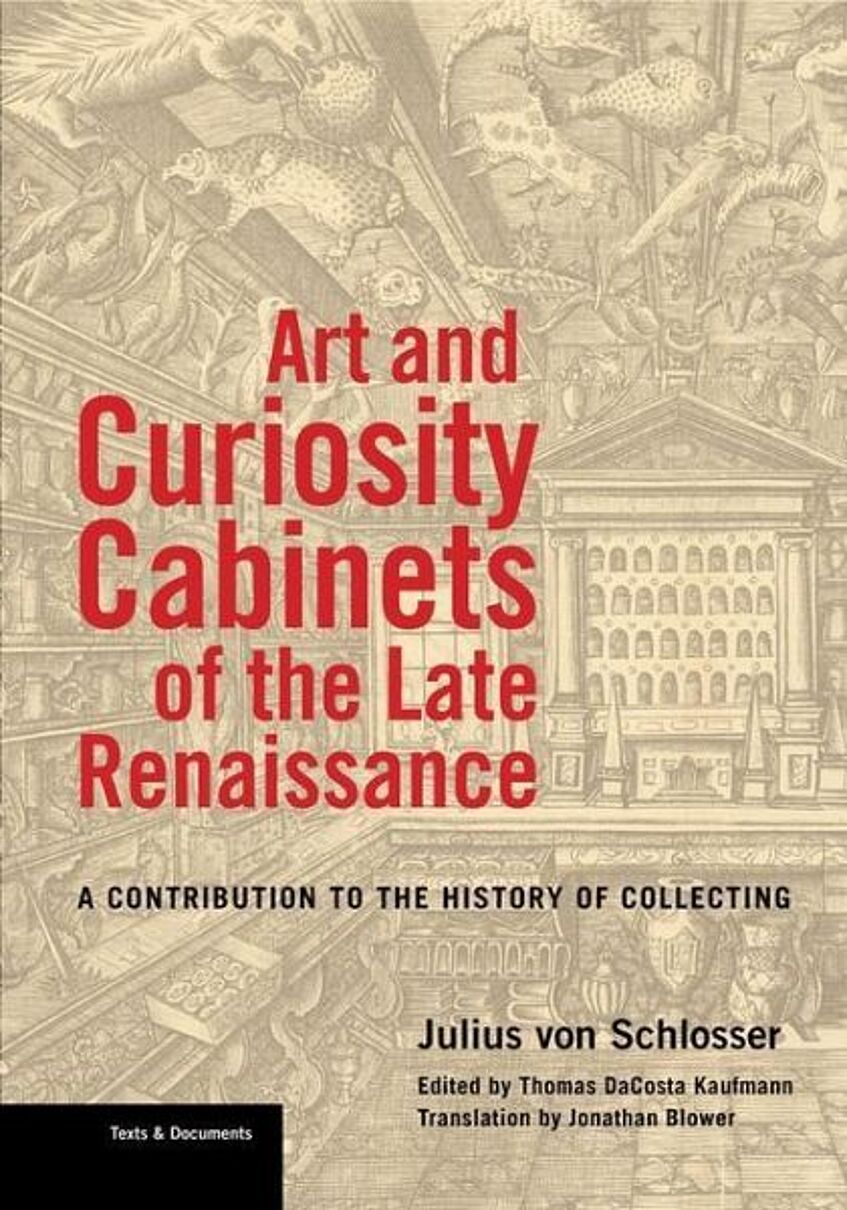

Fünf Jahre später sind nun die von unserem Dekan Sebastian Schütze herausgegebenen Tagungsakten als Band 66 des „Wiener Jahrbuchs für Kunstgeschichte“ sowohl in gedruckter als in elektronischer Form erschienen und eröffnen neue Perspektiven auf Leben und Werk Julius von Schlossers. Der erste Abschnitt ist seiner einflussreichen Rolle als Museumsmann und seinen bis heute stark rezipierten Publikationen zu den Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance gewidmet. Konrad Schlegel analysiert den Stellenwert der Kleinplastik für Schlosser, die u.a. in sein Exlibris Eingang fand. Paulus Rainer beleuchtet am Beispiel der Saliera die volksbildnerischen Aktivitäten zu Beginn der Republik Österreich. Damals schuf Schlosser auch die „Sammlung historischer Musikinstrumente“, wie Beatrix Darmstädter berichtet. Marthe Kretzschmar widmet sich Schlossers „Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs“, die 1911 erstmals publiziert und 1997 in einer französischen Übersetzung erschienen ist. Schlossers Hauptwerk zur historischen Museologie, „Die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance“, werden im vorliegenden Band nicht eigens behandelt, wurden aber 2000 in einer italienischen Ausgabe und 2021 auch in einer englischen Übersetzung von Jonathan Blower mit einer Einleitung von Thomas Da Costa Kaufmann publiziert.

Mit den Wachsbüsten hatte sich der Kunsthistoriker – wie mehrfach bei der „Wiener Schule der Kunstgeschichte“ festzustellen – einer keineswegs klassischen Thematik der Kunstgeschichte, sondern einem der Ethnologie vertrauten Material sowie einer die Anthropologie berührenden Fragestellung zugewandt. Hier ergibt sich auch eine Parallele zu dem am Wiener Kunstgewerbemuseum (MAK) sozialisierten Alois Riegl, der sich u.a. mit orientalischen Teppichen und ebenso wie Schlosser mit der Ornamentik beschäftigt hat. Trotz gewisser Gemeinsamkeiten betont Artur Rosenauer jedoch die Unterschiede der beiden wichtigen Vertreter der „Wiener Schule“ in Persönlichkeit, Schreibstil und Methodik. Im Gegensatz zu Riegls historischem Formalismus interessierte sich Schlosser auch für Ikonologie. Ingrid Ciulisová führte dies auf die Anregungen des Lehrers Franz Wickhoff zurück und sieht auch Parallelen zu Aby Warburg. Damit hat Schlosser offensichtlich auch eine „Wahlverwandtschaft“ zum Hamburger Kollegen und dessen auf einer eigenen Bibliothek basierenden Forschungen begründet, wie auch Michael Thimann aufzeigt. Die von der Wiener Kunstgeschichte aufgrund ihres Naheverhältnisses zum „Institut für österreichische Geschichtsforschung“ von Beginn an betriebene Beschäftigung mit der Edition von schriftlichen Quellen, die sogenannte „Quellenkunde“ kulminierte 1924 in der umfangreichen Publikation „Kunstliteratur“. Diese wird von Raphael Rosenberg einer kritischen Beurteilung unterzogen. Anstelle der vielleicht aus Schlossers durch ständigen Ankauf antiquarischer Bücher resultierender mangelnder Ordnung des Corpus schlägt er eine moderne Gliederung nach Kunstgattungen vor.

In einem gewissen Kontrast zu diesen material- und quellenorientierten Studien, die aus der Museumsarbeit resultierten, stehen Schlossers Publikationen zu Methoden und zur Geschichte der Kunstgeschichte, die natürlich vor allem während seiner späteren Tätigkeit an der Universität entstanden sind. Der Hinweis von Artur Rosenauer auf Schlossers „undogmatische Diversität in der methodischen Ausrichtung seiner Schüler“ erstaunt, wenn man bedenkt, mit welcher Schärfe der Ordinarius die Methoden seines Konkurrenten Josef Strzygowski in einer Rede an die Studierenden nach der Zusammenlegung der beiden Institute im Jahr 1933 herabgemacht hat: „Sie haben eine Vorbildung genossen, die sich von der in meinem Institut erstrebten stark unterscheidet, und sind zu einem guten Teil auf die sog. ‚vergleichende Kunstwissenschaft‘ eingestellt. Ich darf mich meiner ganzen wiss. Überzeugung nach nicht scheuen, zu bekennen, daß ich dieser, zumal in ihrem bisherigen Zustand, der von dem der vergleichenden Fächer anderer Gebiete, voran der Sprachgeschichte noch weit entfernt ist, reichlich ablehnend gegenüberstehe. In theoretisch-kritische Überlegungen einzugehen, ist hier weder der Ort noch die Zeit. Jedenfalls bin ich der Überzeugung, daß das Urphänomen der Kunst wirklich gedeihlich nur zwei Betrachtungsarten zugänglich ist, der philosophisch-psychologischen und der historischen und alle anderen notwendig zu hybriden Bildungen führen müssen, wie sie die heute so vielberufene sog. Soziologie schon in ihrem hybriden Namen zur Schau trägt, und die im Gegensatz zu aller echten Historie eine Gesetzeswissenschaft sein will. Überall ist jedoch die historisch-philologische Fundamentierung notwendig, bei deren Fehlen der Charakter echter strenger Wissenschaftlichkeit gefährdet, ja geradezu vernichtet würde. […] Ich habe nicht die Absicht, Sie in der Freiheit der Forschung zu behindern, so wenig ich dies meinen eigenen Schülern gegenüber tue; […]. Wohl aber muß ich an Sie die Mahnung richten, bei den Analysen Ihrer Doktorarbeiten die historisch-philologische Fundierung niemals außer Acht zu lassen, die einzige, die wirkliche Wissenschaftlichkeit verspricht und allein imstande ist, vor Scheinproblemen zu behüten.“ Die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Ordinariaten seit 1909 gehen auch aus dem Briefwechsel zwischen Schlosser und dem Berliner Museumsdirektor Wilhelm von Bode hervor, den Hans-Ulrich Kessler vorstellt. Ein weiteres Briefthema ist die Direktion des „Deutschen Kunsthistorischen Institutes in Florenz“, für welche sich Schlosser um 1920 interessierte. Schlossers philologische Methode kulminierte 1935 im Aufsatz „‘Stilgeschichte‘ und ‚Sprachgeschichte‘ der bildenden Kunst“, hatte sich aber schon vorher in der Übersetzung von Texten des italienischen Philosophen Benedetto Croce angekündigt. Das „asymmetrische“ Verhältnis dieser beiden Gelehrten zeichnet Sebastian Schütze nicht zuletzt anhand von Materialien aus unserem Institutsarchiv nach. Die Beziehung zwischen Schlosser und dem ebenfalls mit Croce befreundeten Romanisten Karl Vossler, beleuchtet der amerikanische Kollege Robert Williams nach, der jedoch das Erscheinen des Bandes nicht mehr erlebte. Er wurde ihm daher gewidmet. Hubert Locher analysiert Schlossers Begriff der „Inselhaftigkeit“ als eine „Verlustgeschichte“ des modernen Kunstbegriffs seit dem Klassizismus. Schlossers „Ausfälle gegen die modernen Ästhetiker“ wurden wohl später von seinem Schüler Hans Sedlmayr ebenso rezipiert wie der „Weg zum Einzelkunstwerk“. Schlosser Bezüge zu Italien wurden schon 2018 auch in einem eigenen Buch thematisiert.

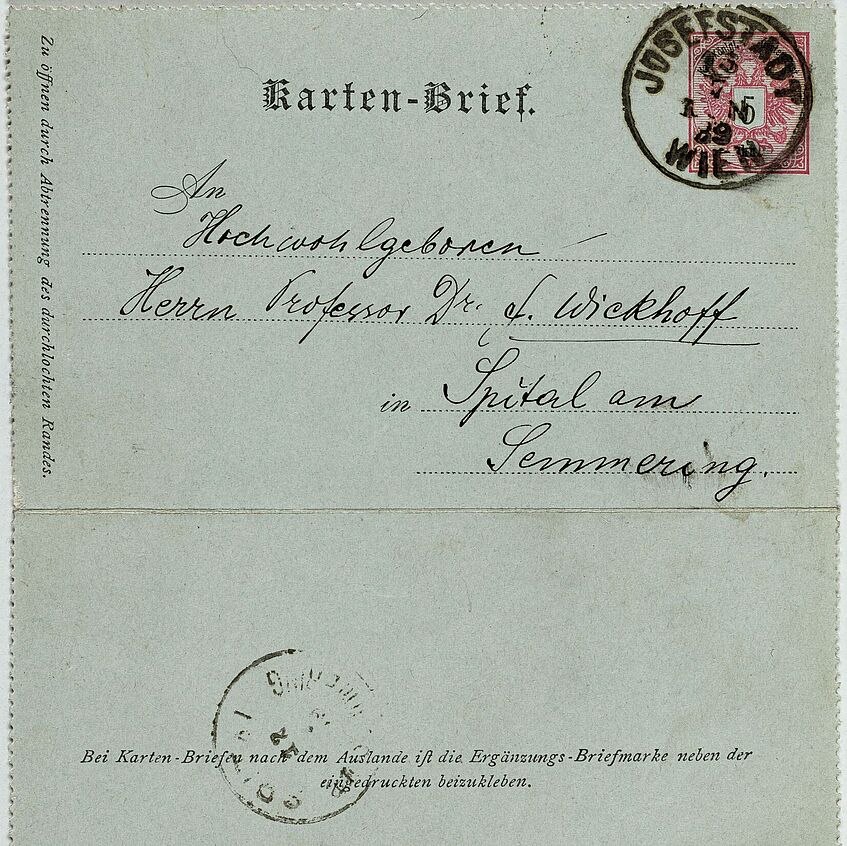

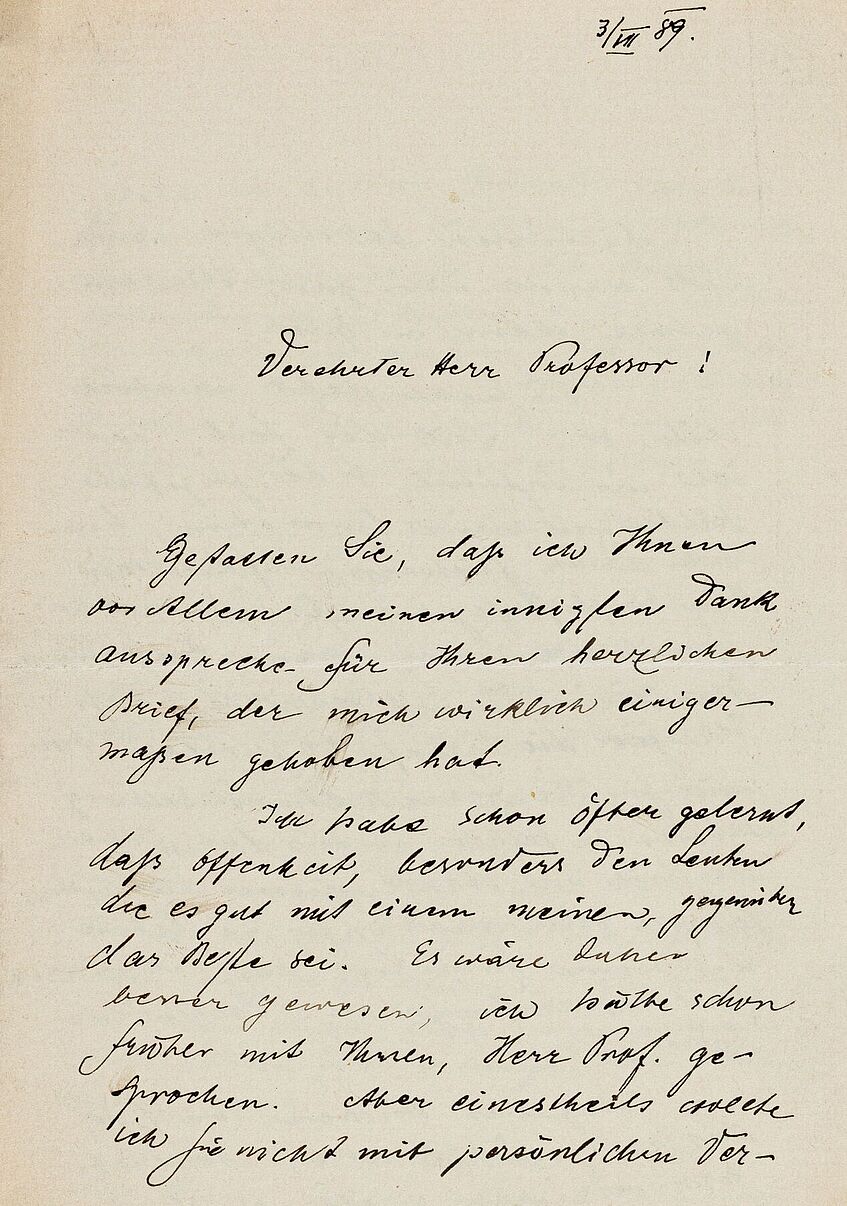

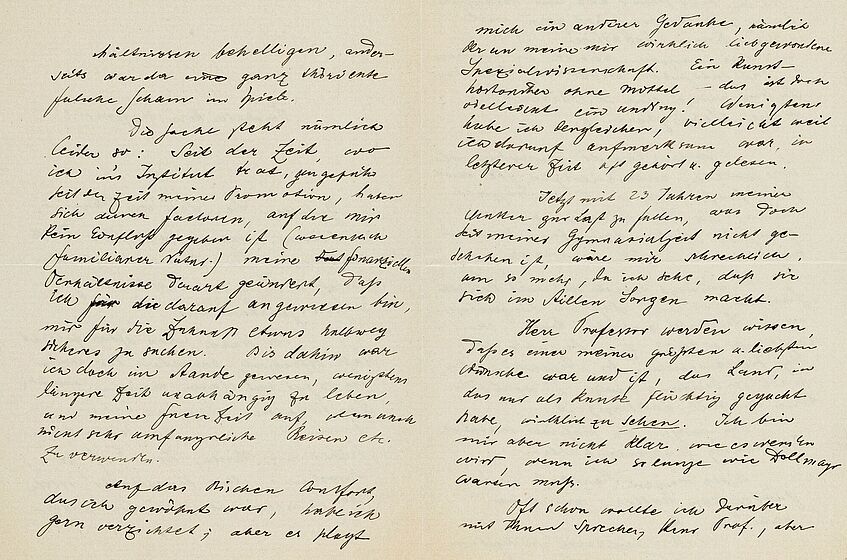

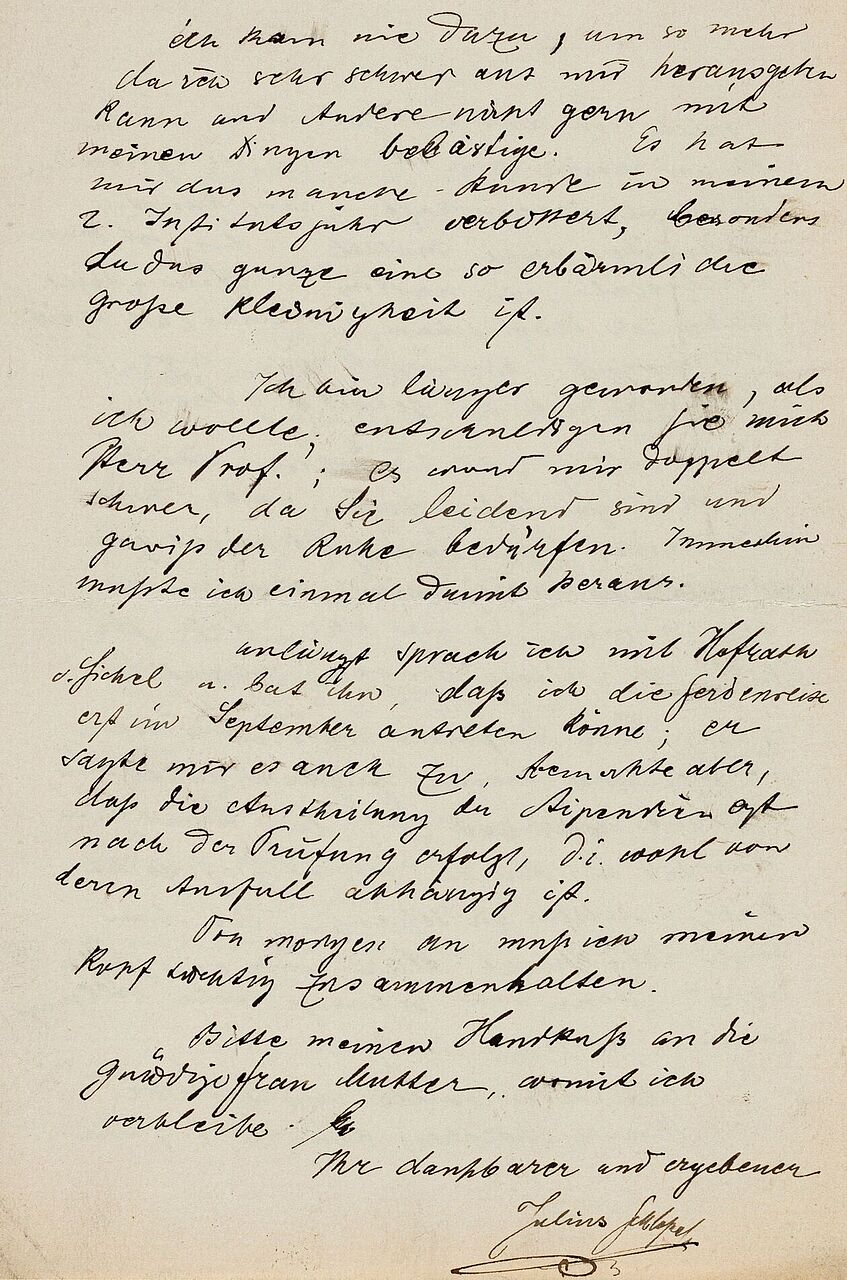

Einige der Autor*innen des Wiener Tagungsbandes zogen Unterlagen aus dem Schlosser-Nachlass im Institutsarchiv heran. Seit 2016 sind weitere Materialien inventarisiert worden, darunter auch zwei Bestandsgruppen, die für die Biographie Schlossers aufschlussreich sind und zwar sowohl zur Frühzeit als auch zu seiner Bibliothek. Im Nachlass des Lehrers Franz Wickhoff haben sich Briefe Schlossers aus den Jahren 1887 bis 1894 erhalten, die einen Einblick in die auch damals schon prekäre Situation eines Kunsthistorikers bieten, wenn er nicht vermögend war und einen „Ausblick in die gänzlich unsichere und gar nicht heitere Zukunft“ vor sich sah! In einem Brief vom 3. Juli 1889 beklagte der 23-jährige Akademiker, es hätten sich seine „finanziellen Verhältnisse derart geändert, daß ich darauf angewiesen bin, mir für die Zukunft etwas halbwegs Sicheres zu suchen. (…) Ein Kunsthistoriker ohne Mittel – das ist doch vielleicht ein Unding! (…) Jetzt mit 23 Jahren meiner Mutter zur Last zu fallen, (…) wäre mir schrecklich, umso mehr, da ich jetzt sehe, daß sie sich im Stillen Sorgen macht“. In den Schreiben an seinen Lehrer geht es daher nicht nur um Literaturhinweise und Berichte von Reisen nach Deutschland, Böhmen und Lemberg, sondern auch um die Schwierigkeiten eines Reisestipendiums zur Erforschung der mittelalterlichen Malerei in St. Gallen, Straßburg, Köln und Aachen, aber auch um einen möglichen Posten im Münz- und Antikenkabinett des Kunsthistorischen Museums.

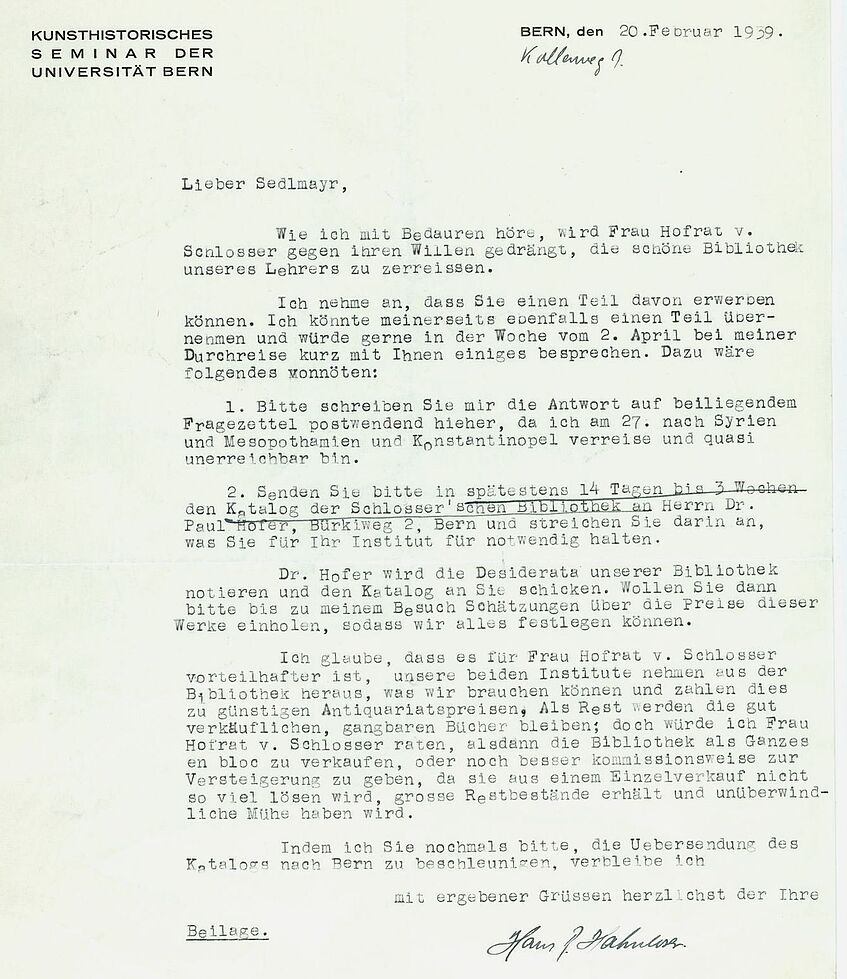

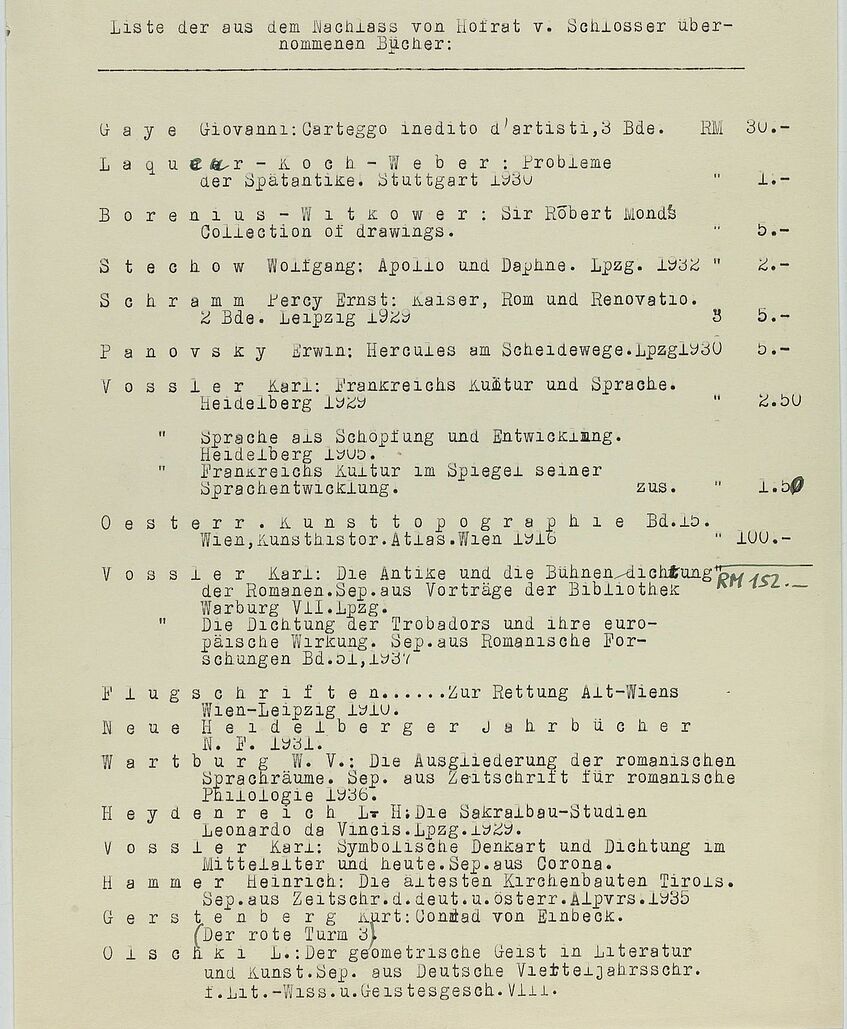

Im eigentlichen Institutsarchiv finden sich Unterlagen zum Verkauf der vor allem wegen ihrer Altbestände zur „Kunstliteratur“ wertvollen Schlosser-Bibliothek. Bereits 1939 hatten der Wiener Institutsvorstand Hans Sedlmayr und der ehemalige Schlosser-Assistent Hans H. Hahnloser die Aufteilung der Bestände vereinbart, die offensichtlich durch den Kriegsausbruch und die Besatzungszeit vereitelt wurde. Denn in den Jahren 1954 und 1955 erfolgte neuerlich eine Korrespondenz von Hans Hahnloser, Karl M. Swoboda, Gerhard Schmidt und Renate Wagner-Rieger mit der internationalen Buchaustauschstelle der Nationalbibliothek sowie der Witwe Neda von Schlosser bezüglich der Veräußerung von Beständen an italienischer Guiden- und Quellenliteratur aus dem Schlosser-Nachlass an das Antiquariat Nebehay bzw. an die Universität Bern. Das Antiquariat Heinrich Hinterberger erstellte außerdem ein Vereichnis der Sonderdrucke mit Widmungen an Schlosser. Da die finanzielle Situation des Wiener Instituts schlecht bzw. zahlreiche Werke schon vorhanden waren, wurden offensichtlich nur 15 Doubletten der in Bern vorhandenen Bücher als Geschenk der Schweizer Kollegen übernommen. Dafür sollte das Wiener Institut den Transport organisieren. Im Mai 1955 beauftragte die damalige Assistentin Renate Rieger eine Transportfirma und kündigte Prof. Hahnloser vier Kisten mit Guiden aus dem Schlosser-Nachlass für die Bibliothek in Bern an.

Friedrich Polleroß Fotos: Institut für Kunstgeschichte